一般高

一般高(いっぱんこう)とは?

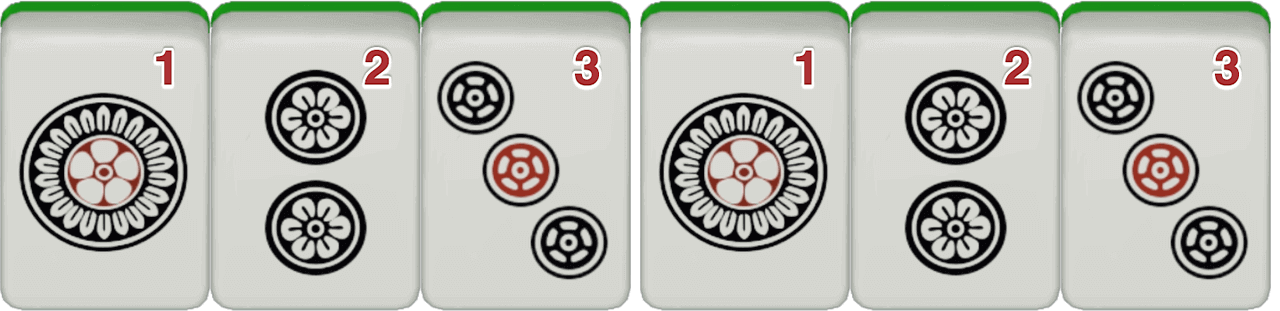

一般高は、中国国標麻将で採用されている1翻の役(翻種)で、日本のリーチ麻雀における「一盃口(イーペーコー)」に相当する概念と捉えられます。同じスーツ(花色/色)の同じ順子を2組揃えることで成立します。国標麻将の役においては、「一般高」は「順子系」の翻種のひとつであり、手牌の面子(順子)を確認する際に重複する順子があるかどうかがポイントです。

一般高の基本ルール・成立条件

- 同種の数牌(または字牌はあり得ないので注意:字牌は順子を作れない)を使った全く同一の順子が2組必要。 たとえば、萬子で「1-2-3萬」「1-2-3萬」を手牌で揃えるか、筒子で「4-5-6筒」「4-5-6筒」を揃えるなど。

- 手牌は4面子+1雀頭を基本とする国標ルールなので、そのうち2つの面子が全く同じ順子であることを確認。

- 鳴きが混ざるかどうかについては、実践上鳴いてしまうと順子が明順扱いになり「副露の順子は認めない」とするローカル運用も多いです(公式解釈でも「副露した面子は順子が確定しづらい」など議論がある)。 いずれにせよ、門前で作るのが簡明なパターンと言えます。

一般高の特殊な状況

面子手の中で発生しやすい

- 「同一花色・同じ数字の順子を2つ作る」という点で、日本の「イーペーコー」に似ており、自然に出現しやすい翻種のひとつ。

- 特に副露なしで進めているとき、面子の構成を見ていたら「同じ順子が2つできていた」という状況は起こりやすい。

鳴きをすると崩れやすい

- 一般高を狙う上で、チーを多用すると「既に作りかけていた順子形が崩れる」などの支障が出やすい。

- さらに前述の通り「副露した順子は一般高にカウントしない」とするローカルもあるため、門前で作る方が確実な場合が多い。

異なるスーツでは一般高は成立しない

- 必ず同じ花色の順子を2組重複させる必要がある。

- 異なる花色の「同じ数字の順子」(いわゆる三色同順に近い概念)は別の翻種となり、一般高ではない。