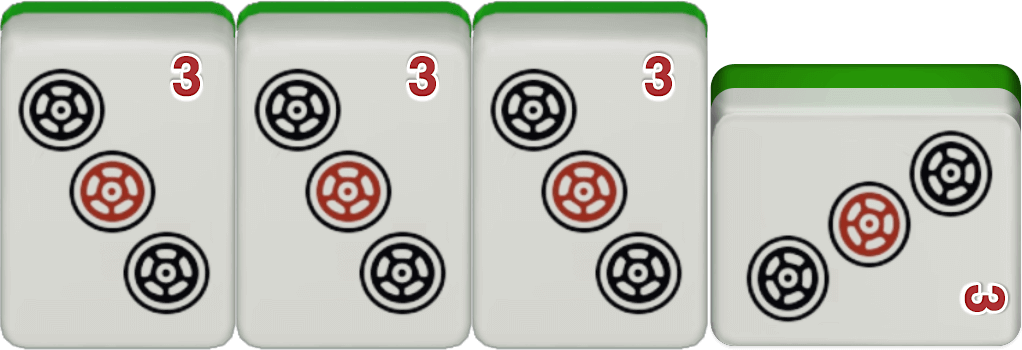

明槓

明杠(ミンガン)とは?

国標麻将においては、「明杠」は1翻役(あるいは翻種)とされることが多く、具体的には他家の捨て牌などから鳴いて作る槓子(カンツ)を指します。大まかに言うと、「大明杠」(他家の捨て牌1枚を加えて4枚同じ牌を揃える)や、「加槓(カカン)」(既にポンしている刻子に4枚目を加える)など、鳴きの形で4枚同じ牌が揃う槓が「明杠」として扱われるケースが一般的です。これに対して、暗槓(自分の手元で4枚を揃える槓子)は別の翻種として扱われ、通常は2翻相当とされることが多いです。

明杠の基本ルール・条件

- 鳴いて作る槓子であること。具体例として、他家が切った牌を拾って4枚目とする「大明杠」、既にポンしている面子に4枚目を加えて槓とする「加槓(カカン)」を含む。

- 和了形(4面子+1雀頭 など)において、自分が行った明杠が1つ以上ある場合、1翻(または翻種)として加算される(多くのルールでは1回の明杠につき1翻とみなす)。

- 翻数計算時には、他の翻(役)との重複がどう扱われるかを注意。国標ルールの重複禁止の仕組みにより、「同じ面子を複数の翻の根拠に使えない」などの制約がある場合がある。

明杠の注意点

槓をするメリット・デメリット

- メリット

- ドラが増える可能性があり(槓ドラがめくられるルールなら)、自分の得点が上がりやすい。

- 国標ルールでは「明杠1翻」を得ることで翻数アップに寄与する。

- デメリット

- 槓をしたことで相手にドラが乗るリスクが生じる(槓ドラや槓裏などが採用される場合)。

- カン宣言で手番が進み、相手に先に行動させてしまう場合があり、守備力が下がる。

- 相手が「槍槓(チャンカン)」でロンする可能性もある(ただし国標ではロンが認められるかや細かい条件は要確認)。

何度も明杠できるか?

- 1局中に複数回明杠できる場面もあり、それぞれで1翻を加算するかどうかはルール・取り決め次第。一般には「明杠×n回 → n翻追加」とされやすいが、一部では合計の槓数に制限をかける団体もあるし、四槓散了(槓が4回行われると流局)ルールがあるかどうかも影響する。

副露(ポン・チー)の情報露出

- 明杠ということは、もともと副露(ポン)をしているか、他家の捨て牌を拾って大明杠にしている状態。

- 副露は手牌を読まれやすくなるデメリットもあるため、無理に明杠をするかどうかは状況と点棒状況によって考慮する必要がある。

加槓(カカン)

- ポンしている刻子に4枚目が来た場合に槓を宣言する形。「大明杠」の一種に含めるか、加槓として別扱いにするかは用語上の差だが、いずれも鳴き槓であるため「明杠」扱いとなることが多い。

暗槓との比較

- 暗槓(アンカン)は、門前で4枚を自分の手の内だけで揃える形で、国標ルールでは2翻扱いとなることが多い。

- 明杠はそれより翻数が少ないが、成立しやすさは明槓のほうが高い場合もある(ポンで3枚そろえて残り1枚を拾うなど)。