全小

全小(ぜんしょう)とは?

全小(ぜんしょう)とは、手牌のすべての面子(順子・刻子・槓子)および雀頭(対子)が、数字牌の「1・2・3」のみで構成された和了形のことです。数牌の中でも最も小さい数字(1~3)のみで手牌を作るため、『全小』という役名が付けられています。国標麻雀では非常に難易度が高く、24番(ファン)という高い得点が与えられる大役です。

全小の基本ルール・成立条件

- 使用できる牌は「1・2・3」のみ:萬子・筒子・索子のスートは自由に選べるが、必ず1~3の数字のみを使用すること。「4~9」の数字牌や字牌は一切使用できない。

- 基本的な和了形(4面子+1雀頭)を満たすこと:面子は順子(例:123)、刻子(例:111、222、333)または槓子のいずれでも構わない。雀頭も必ず1・2・3の数字牌のみで作る。

- 副露(チー・ポン・カン)をしても成立可能:門前清(鳴きなし)でも鳴いて和了しても役として成立します。

例示的な牌形

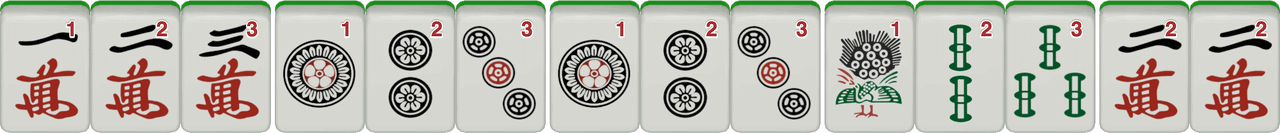

- 手牌:1-2-3萬、1-2-3筒、1-2-3筒、1-2-3索、2萬雀頭。

- 説明:萬子・筒子・索子の「1・2・3」のみでシンプルに順子中心に構成された全小。

全小の注意点

- 配牌の早期判断が最も重要:配牌時に「1・2・3」の数字が偏っている場合のみ狙いましょう。中途半端な配牌では狙うのが難しく、無理に狙うと手牌が崩れるため、他の役に早めに方針を切り替えます。

- 順子か刻子主体かの方針を早く決定する:「1・2・3」は順子(123)を作りやすいですが、刻子を作る場合は同じ牌が3枚以上必要です。順子中心に進めつつ、対子が自然に集まった場合は刻子を目指すなど、状況に合わせた柔軟な判断が重要です。

- 副露(鳴き)のタイミングを慎重に見極める:全小は鳴いても成立するため、チーやポンを積極的に活用することで手を進めることができます。ただし、序盤から露骨に鳴くと他家に狙いを察知され、必要な牌が出にくくなります。完成が近づいた段階で一気に鳴きを入れると効果的です。

- 他家からの警戒への対策:特定の数字(1・2・3)ばかりを鳴いていると、全小狙いが見破られやすく、他家は必要牌を絞ります。手牌の一部を序盤からさらさず、中盤までは手役を伏せて進めることで、相手の警戒を避けましょう。

- 防御面のリスク管理:数牌が極端に偏る全小は防御力が低下しやすいです。手牌の序盤で不要な中張牌(4~9)や字牌を安全牌として適度に残し、守備力を確保しておくことが重要です。

- 他の役への柔軟な切り替えの準備:全小が難しいと判断した場合、「混一色」「清一色」「碰碰和」など、他の役に柔軟に切り替えられるよう手牌を整理するのが重要です。固執すると和了の機会を失うため、状況判断と柔軟な対応を常に意識しましょう。

他の役との組み合わせ

- 清一色(24番)との複合:同一スート(萬子・筒子・索子)だけで構成すると、清一色も複合します。2役合わせて48番となる非常に高い点数を得られます。

- 碰碰和(対々和・6番)との複合:全ての面子を刻子で揃えることで碰碰和も成立し、合計30番以上の得点が可能になります。

- 混一色(6番)との複合について:全小は字牌を含めないため、混一色との複合は不可能です。

- 無字(1番)との複合:字牌を使わないため、自動的に無字役(1番)が追加されます。