翻牌・役牌(ファンパイ・ヤクハイ)

役牌(ヤクハイ)とは?

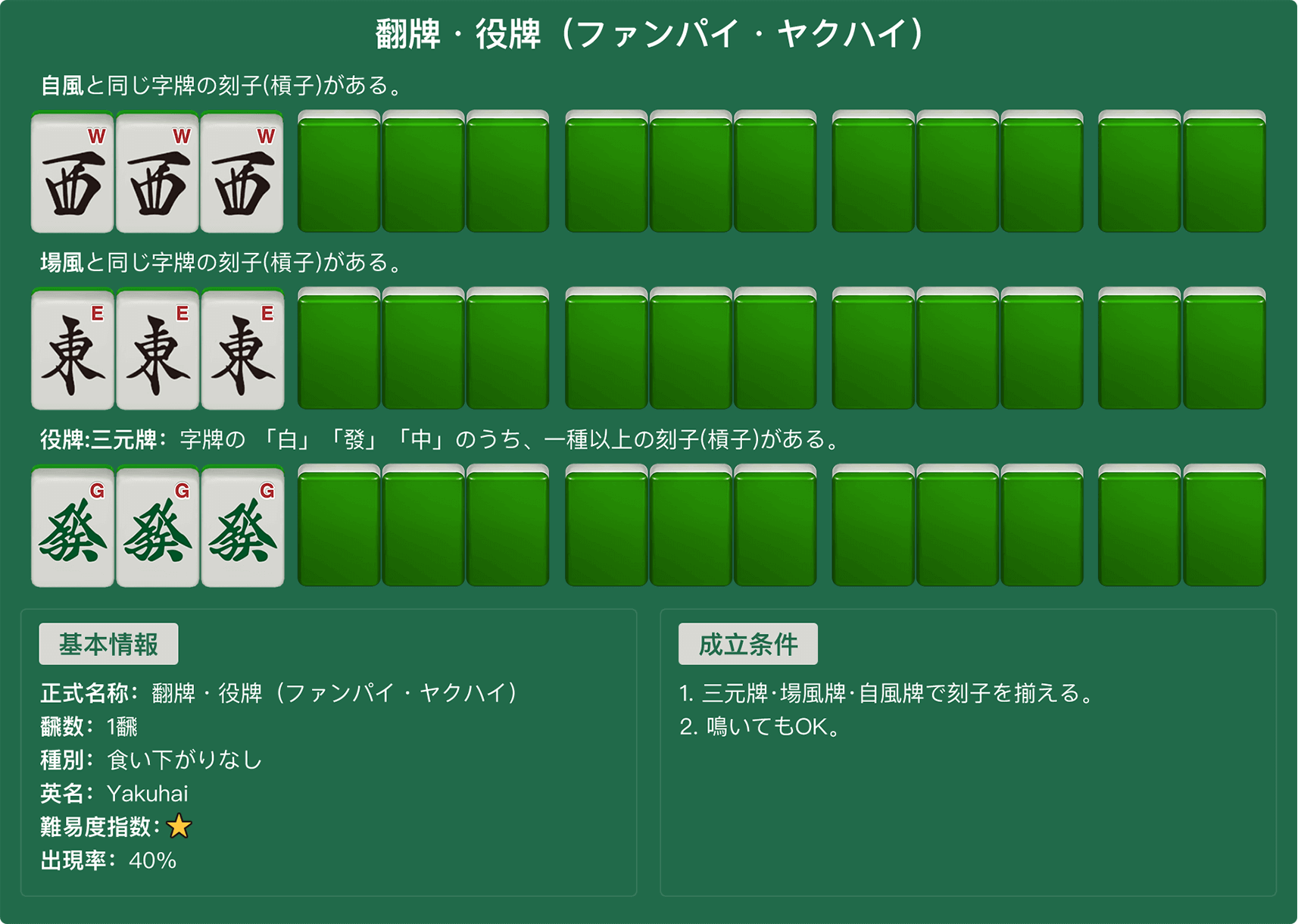

役牌は、場風牌・自風牌・三元牌(白・發・中)など、特定の字牌を刻子(あるいは槓子)で揃えたときに成立する1翻役です。具体的には、以下の牌を3枚(刻子)以上揃えることで1翻が付きます:

- 自風牌:プレイヤー自身の座っている方角の牌(例:東家なら東)。

- 場風牌:その半荘での場の風牌(例:東場なら東、南場なら南)。

- 三元牌:白(ハク)・發(ハツ)・中(チュン)。

これらの字牌は役牌と呼ばれ、1種類につき刻子(3枚)を作るごとに1翻追加(複数持てばさらに加算)されます。例:自分が東家で東×3枚、白×3枚、發×3枚を揃えれば、それぞれ1翻ずつ合計3翻になる(ただし鳴いてもOK)。

役牌の基本ルール・成立条件

副露(ポン・チー・カン)しても OK

- 役牌は、門前限定の役ではないため、鳴いて刻子を作っても1翻が付くのが特徴です。

- そのため、「手牌を鳴いてでも、役牌の刻子を最優先で揃えにいく」戦術がしばしば使われます。

刻子または槓子の形

- 役牌の刻子(3枚)、または槓子(4枚)になれば成立です。

- すでに3枚が揃っているところに4枚目が加わると槓子になり、得点計算時には刻子分と同様、1翻としてカウントされます。

翻数の重複

- 自分風牌・場風牌・三元牌を複数組み合わせることで、翻数を重ねることができます。例:東場の東家で、東×3(自風兼場風)+白×3の合計2刻子なら、2翻になります。東家・東場の東刻子は1種類でも(自風+場風)とカウントするわけではなく、通常の1翻扱いとするルールが一般的です(ローカルでは2翻とする場合もあるが、競技ルールでは1翻)。

- 役牌刻子を2種類3種類と作るたび、それぞれ+1翻ずつ増えるため、短時間でそこそこの打点を確保しやすい役です。

役牌の注意点

仕掛け(ポン)を積極的に活用

- 役牌の刻子を揃える際は、他家から捨てられた役牌をポンするのが基本戦術です。

- 鳴いても1翻つくため、スピード重視で早い段階でテンパイに持ち込みやすい利点があります。

- 相手から見ると、役牌を鳴かれるとすぐに手役1翻が確定するため、役牌を簡単に捨てないように警戒されることも多いです。

役牌が対子の段階でキープすべきか?

- 序盤で字牌を対子に持っている場合、それが自風や場風、三元牌ならポンして役を確定させやすいので、捨てずにキープする価値が高いです。

- 他家がまだ鳴いていない段階なら、相手の手への流用を防ぐ意味でも役牌を先に捨ててしまう手もありますが、自分にとって必要ならむしろ温存を選びます。

攻撃と守備のバランス

- 役牌で仕掛けを多用すると、手牌が短くなり、防御力が下がります。

- スピードが欲しいとき(親番を活かしたい、点差を詰めたいなど)はポンしやすいですが、点差が十分ある場合は無理に仕掛けず門前で手役を大きくするほうがよいこともあります。

役牌をポンされた後

- 他家が先に役牌をポンすると、そのプレイヤーは既に1翻確定の状態となります。

- さらに場風や三元牌を追加ポンして翻数を増やそうとする動きも想定されるため、捨て牌の出し方には一層注意が必要です。

- 相手が複数の役牌をポンすると、手が高くなりやすい(混一色狙いやドラ併用など)ので、危険度が一気に増します。

ダブル東(トン)の扱い

- 現在の一般的な競技ルールでは、**自風と場風が同じ牌(例:東場の東家で東)**を刻子にしても1翻しかつかないとするのが主流です。

- ローカルルールでは「自風+場風が重なった字牌は2翻」とするケースもあります(いわゆるダブ東で2翻など)。 例えば「東家・東場で東×3枚」を鳴くと2翻扱いになるなど。しかしこれは必ずしも共通ルールではありません。

ドラ扱いの役牌

- たまたま役牌がドラ表示となっていれば、刻子1セットで役牌1翻+ドラ×3翻(合計4翻)になる可能性があります。

- この場合、鳴いてもドラは消えない(ドラ表示は特定牌すべてがドラ)ため、副露しても大きな手が作れます。

- ただし、他家も同じ牌を狙いやすいため、競争が激しくなるでしょう。