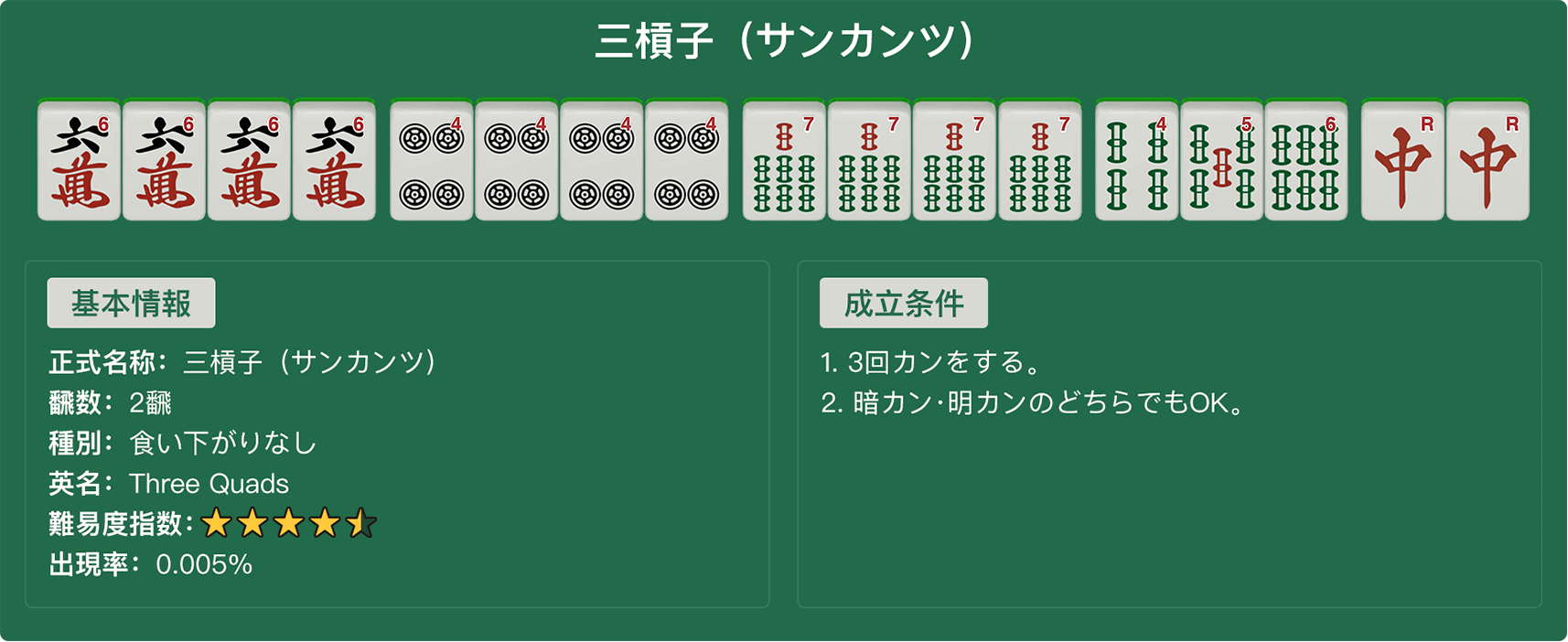

三槓子(サンカンツ)

三槓子(サンカンツ)とは?

三槓子(サンカンツ)は、和了形の中で合計3つの槓(カン)を成立させた場合に付与される一翻役です。「槓(カン)」とは、同一牌を4枚集めることで成立する面子。暗槓(アンカン)・大明槓(ダイミンカン)・加槓(カカン)など、どの種類の槓でも構いません。それを合計3回行うか、または手の内に3つの槓子(面子としての4枚組)がある状態で和了すると、三槓子(1翻)が成立します。

三槓子基本ルール・成立条件

手牌に3組の槓子が含まれる

- 和了時に、合計3回の槓を成立させることが前提です。

- 具体的には、以下の形が想定されます:

- 暗槓×3

- 大明槓×3

- 暗槓2 + 大明槓1

- 暗槓1 + 大明槓1 + 加槓1...

- 種類を問わず、とにかく槓を3つ揃えればOKです。

4面子1雀頭のうち、「槓子」も面子の一種

- 麻雀の和了形は4面子(刻子や順子など)+ 1雀頭です。

- 槓子(4枚組)は「刻子+1枚」の発展形とみなされるため、和了時には「刻子(or 鳴き刻子)がさらに1枚増えて4枚組」×3が含まれる格好になります。

- その場合、残りの面子1つ(順子や刻子)と雀頭が揃っていれば和了可能となります。

三槓子の注意点

成立難度は高いが、珍しい

- 三槓子は3つの槓を作るという時点で非常に難易度が高く、実戦での出現率はかなり低い部類です。

- むしろ「狙う」というより、偶然に槓が重なった結果、和了できて三槓子になったというケースがほとんどです。

カンに伴うリスク

- カンを行うと新ドラが増えるメリットもある一方、他家にドラを乗せてしまう可能性や、待ちが変わりリーチ後ならチョンボになる危険など、デメリットも大きいです。

- また、カンを多用して山を削ると海底や河底の巡目、他家の一発消しなどさまざまな影響があり、局の進行を複雑にします。

フリテンリーチとの関係

- リーチ後に暗槓・加槓は可能ですが、待ちが変わる槓をするとチョンボになる(自分が和了すれば)などの制限があります。

- 三槓子を作るには複数回の槓が必要なので、リーチ後に狙っても難易度が一層上がります。

- むしろ「仕掛け前提のカン連発」でスピード勝負になる流れが多いでしょう。

槓のタイミングと放銃リスク

- 槓をするタイミングを間違えると、直後に他家が大物手をツモったり、追っかけリーチをかけてきたりして放銃するリスクが上がります。

- 三槓子を目指すということは、それだけカンを多用するため、点数期待値とリスクの兼ね合いをしっかり考える必要があります。

- ただし、手牌がよほど偏っていないと3回も槓しづらいので、やはり自然発生的に役が付くことが多いです。

四槓子(スーカンツ)との関係

- 槓を4つ作れば四槓子(スーカンツ)で、通常は役満扱いになります(ローカルや競技団体で扱いが多少違う場合もあります)。

- 「三槓子」でとどまっていれば1翻ですが、もう1回槓を成功させれば四槓子になる…という夢のような状況も極稀にあります。

- ただし槓が4回行われると「四槓散了(スーカン流れ)」として流局になるルールも一般的で、四槓子と流局のどちらが適用されるかは競技規定によります。

槓の宣言が被る問題

- 同一巡目で複数のプレイヤーが同じ牌をカンしようとする、あるいは自分と他家で同時に槓を宣言するなど、特殊な順番問題が起きる場合があります。

- 実戦ではあまり起こりませんが、万一起きたらどの槓が優先されるか、事前のルールで定めが必要です。

ドラ爆発

- 三槓子を作る段階で、3回槓ドラがめくれる可能性が高く、うまく自分の手牌に合致すれば大量のドラを得られます。

- 逆に他家にドラが乗ってしまうリスクもあるため、ドラの押し引きを慎重に見極めましょう。

- 大量ドラが乗れば三槓子1翻でも満貫以上に届くこともあり、一発逆転が狙えるロマン要素です。