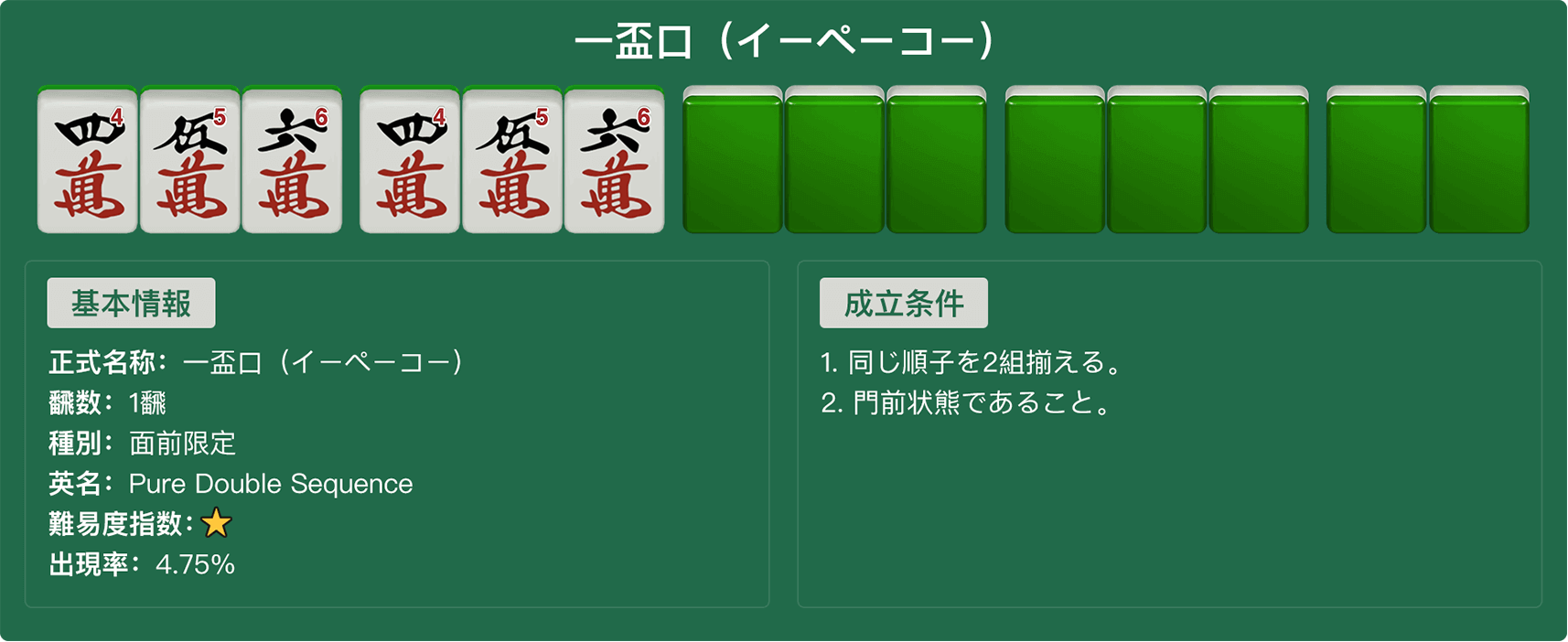

一盃口(イーペーコー)

一盃口(イーペーコー)とは?

一盃口(イーペーコー)は、門前(メンゼン)限定で成立する「同一の順子(シュンツ)を2つ揃えた」形が条件となる一翻役です。例:3−4−5筒, 3−4−5筒 3-4-5筒, 3-4-5筒のように、同じ種類・同じ数字の順子(いわゆる「同順子(どうじゅんし)」)を2回作ると一盃口成立となります。似た役として、二盃口(リャンペーコー)という上位役も存在し、これは同じ順子×2組(合計4つの順子がペア状態)で構成された手を指します。

一盃口の基本ルール・成立条件

門前限定役

- 一盃口は副露(ポン・チー・明カン)をしていると成立しません。

- 暗槓(アンカン)は門前を崩さない扱いですが、一盃口を狙う場合は順子を崩さないように注意が必要です。

同じ順子を2つ揃える

- 同種(萬・筒・索)かつ同じ数字の順子を、2回重複して組む必要があります。例:3-4-5萬 + 3-4-5萬、6-7-8索 + 6-7-8索 など。

- 順子が2つでも別の種類(例:3-4-5筒+3-4-5索)は一盃口になりません(数字が同じでもスーツ(色)が異なるため別の順子とみなされる)。

翻数と符計算

- 一盃口は1翻役であり、単体だと大きな打点にはなりづらいです。

- ただし、一盃口形は**両面待ちになりやすく平和(ピンフ)**と複合しやすいケースが多いため、結果として2翻以上になることも多いです。

- リーチやドラが絡むと十分な得点源にもなり得ます。

一盃口の注意点

一盃口を作りやすい形

- 3-4-5や4-5-6など、中張牌(2~8)を含む順子が手牌に複数できると、一盃口にまとまりやすくなります。

- たとえば、「3-4-5萬を2組作りたい」「4-5-6筒を2組にしたい」といったとき、複数のドラが絡むと高い手に成長することもあります。

門前か仕掛けかの判断

- 一盃口を狙うなら、絶対に門前を崩してはならない(鳴き禁止)ため、速度よりも手役作りを優先します。

- 途中で仕掛けると一盃口は消えますが、タンヤオや役牌など別の役を狙う選択肢もあるため、局面によっては「一盃口を捨てて鳴きで早和了を目指す」判断もありえます。

放銃・振聴のリスク

- 門前手を崩さず打つことになるため、リーチすれば守備力が低下するというリスクがあります。

- 一盃口が絡む手は両面待ちが多いので、和了率自体は比較的高めですが、放銃リスクや点棒状況に注意しましょう。

- もし「この手は安い」「放銃すると逆転される」という場面なら、無理にリーチせずダマテンにしておく選択もあります(ただし一盃口と平和の組合せではダマでもそこそこ得点が取れる)。

二盃口(リャンペーコー)への発展

- 一盃口を2組作ると二盃口(リャンペーコー)という3翻役(門前限定)になります。

- 具体的には同一順子×2組を、もう1セット重ねる形。例:3−4−5萬,3−4−5萬3-4-5萬, 3-4-5萬 + 7−8−9萬,7−8−9萬7-8-9萬, 7-8-9萬雀頭

- 一盃口を1組作ってみたら、もう1組も自然に重複し始めたというケースもあるため、完成間際でリャンペーコーに伸びるかどうかを見極めるのは大切です。

ロン・ツモの符計算

- 一盃口自体は翻数のみ影響し、符計算には直接影響しません。

- ただし、平和と複合する場合は「門前清自摸和(ツモ)」によって符が20符相当になりがち、ロン和了だと最低30符計算になるなど、微妙な符の増減で点数が変わることがあります。

- 結果的にリーチしてツモ上がりすれば「平和+一盃口+ツモ+リーチ(+裏ドラ)」で最大限の収入が見込めるため、高得点を狙ううえでも一盃口は有用です。