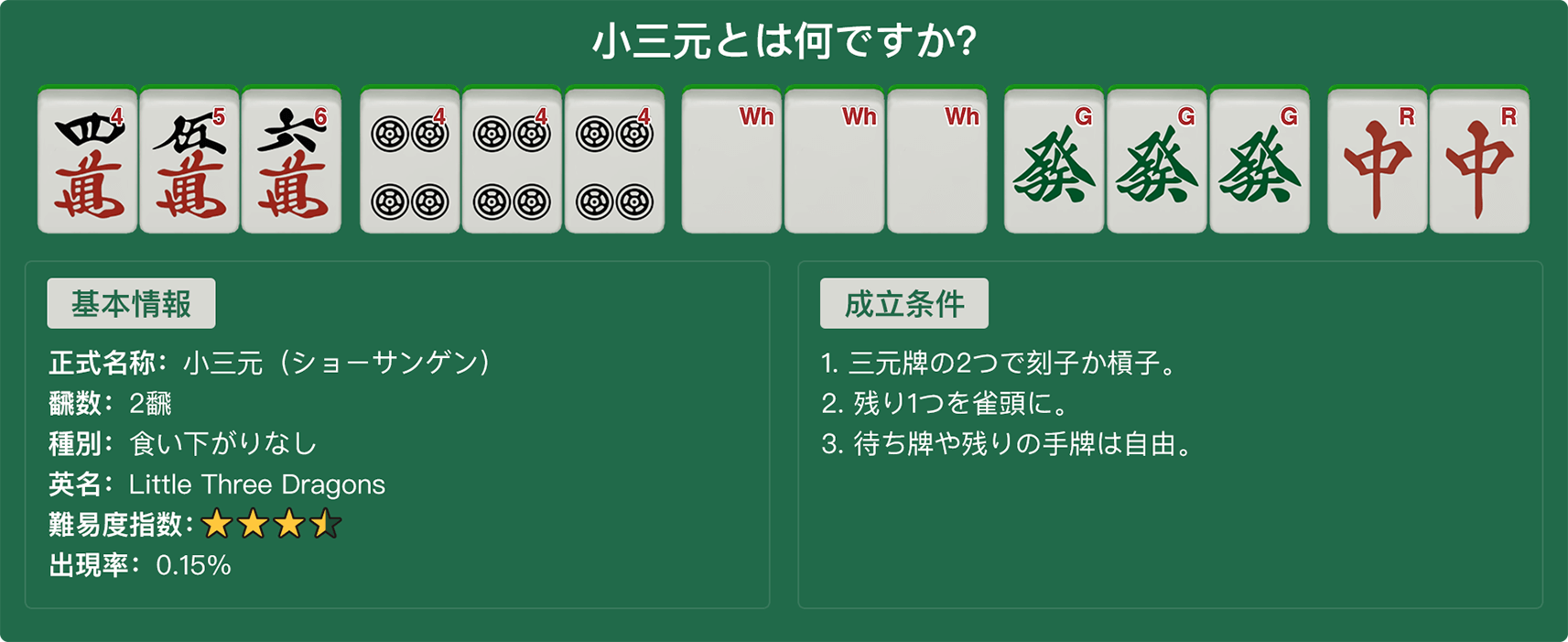

小三元(ショーサンゲン)

小三元(ショウサンゲン)とは?

小三元は、三元牌(白・發・中)のうち2種類を刻子(ポン)にし、残る1種類を雀頭(対子)にすることで成立する役です。

- 三元牌:白(ハク)・發(ハツ)・中(チュン)

- 例えば、「白白白・發發發・中中(雀頭)+その他の面子×2」などの形。

- 刻子(ポン/暗刻)2つ分が三元牌で、さらに3つ目の三元牌が雀頭となるため“小三元”という名前になっています。通常、この構成を満たせば2翻として扱われます。

小三元基本ルール・成立条件

三元牌を2刻子+1雀頭で揃える

- 三元牌(白・發・中)のうち2種類を刻子(ポン可)にして揃え、残る1種類を雀頭(対子)にする必要があります。

- 対子は門前か副露かは関係ありませんが、基本的に対子は鳴けない(ポンにならない)ため、自然に自手で対子をキープする形が多いです。

- 刻子は暗刻でも明刻(ポン)でもOK。副露をしても役が落ちることはありません。

残り面子を含め、和了形(4面子+1雀頭)を整える

- 小三元は「三元牌2セットの刻子+もう1種の対子」を含む以外は、普通の和了形と同じく4面子1雀頭を満たさなければなりません。

- 例:白白白・發發發・中中 + 面子2組

- 残り2面子は順子でも刻子でも何でも構いません(副露も自由)。

2翻扱い

- 多くの一般的なルールで、小三元は2翻の役となります。

- さらに同時に役牌(白・發・中)刻子それぞれ1翻ずつが加算されることが多い(後述)。

- 例えば「白白白・發發發・中中(雀頭)」なら、白ポン1翻+發ポン1翻+小三元2翻=合計4翻相当。

- ただし、ルールによって“役牌の翻と小三元を重複”させるかどうかが若干異なる場合があるので、採用ルールを確認。

小三元の注意点

役牌加算による高打点

- 小三元は三元牌を2刻子にするため、基本的に役牌(1翻)×2がつきます(それぞれの刻子が役牌扱いになるため)。

- さらに小三元自体の2翻が上乗せされるケースが多く、合計4翻からスタートという高打点になりがちです。

- ドラが絡めば満貫以上に届く場合も珍しくなく、鳴きやすい(三元牌は鳴かれやすい牌だが、逆に自分が鳴くチャンスも高い)ため、短時間で高得点を獲得できるロマンがあります。

仕掛け(ポン)を積極的に

- 三元牌をポンすればそれだけで1翻が増えるので、対子状況で他家が捨てれば積極的にポンするのが一般的。

- 特に序盤から複数の三元牌が対子であれば、「大三元も視野に入るし、小三元止まりでも充分高い」という判断で仕掛けやすい。

- ただし三元牌が全く重ならない状況では小三元を狙うのは難しく、他の役や速度重視に切り替えた方が良いこともある。

大三元の可能性

- 三元牌の刻子が2つ揃い、残り1種が対子という状態は、大三元(役満)にあと一歩ともいえます。

- 「最後の三元牌を対子から刻子に発展できれば役満」という夢があり、ポンできれば大三元になるため、他家の捨て牌に注意を配る必要があります。

- ただし他家も大三元を警戒して捨て渋ることが多く、簡単には揃わないケースがほとんどです。

放銃や鳴きすぎのリスク

- 三元牌を2組ポンしていると、相手に手牌構成が読まれやすくなる(高打点の匂いが強い)ため、他家は安牌進行やベタオリで逃げを選択しがち。

- 鳴きまくると、手牌が短くなって安全牌を抱えづらいこ

- とから、高い手に放銃するリスクもあります。

- また、終盤で無理に鳴き続けてテンパイを取りに行くと、かえって他家からの追い込み(リーチ、ドラ爆)などに対処しづらいです。

途中で方針転換する場合

- 三元牌が重ならず、対子ができない場合は、無理に小三元を狙い続けるより、他の手役や速度を優先する場面もあります。

- 特に「あと1枚で刻子ができるのに全然出ない」時は、他家に大三元を警戒されている可能性も高く、機会が少ない牌に固執しすぎない柔軟さも必要です。

小三元と役牌計算

- 先述のとおり、多くのルールで三元牌の刻子はそれぞれ1翻の役牌がつきます。

- 小三元役(2翻)との合計で最低でも4翻に到達しやすいですが、ローカルなルールや一部古い取り決めでは「小三元2翻と三元牌の役牌翻を合算しない」ケースがある可能性もごく稀にあります。一般的な競技ルールではそれぞれ加算されるのが主流です。