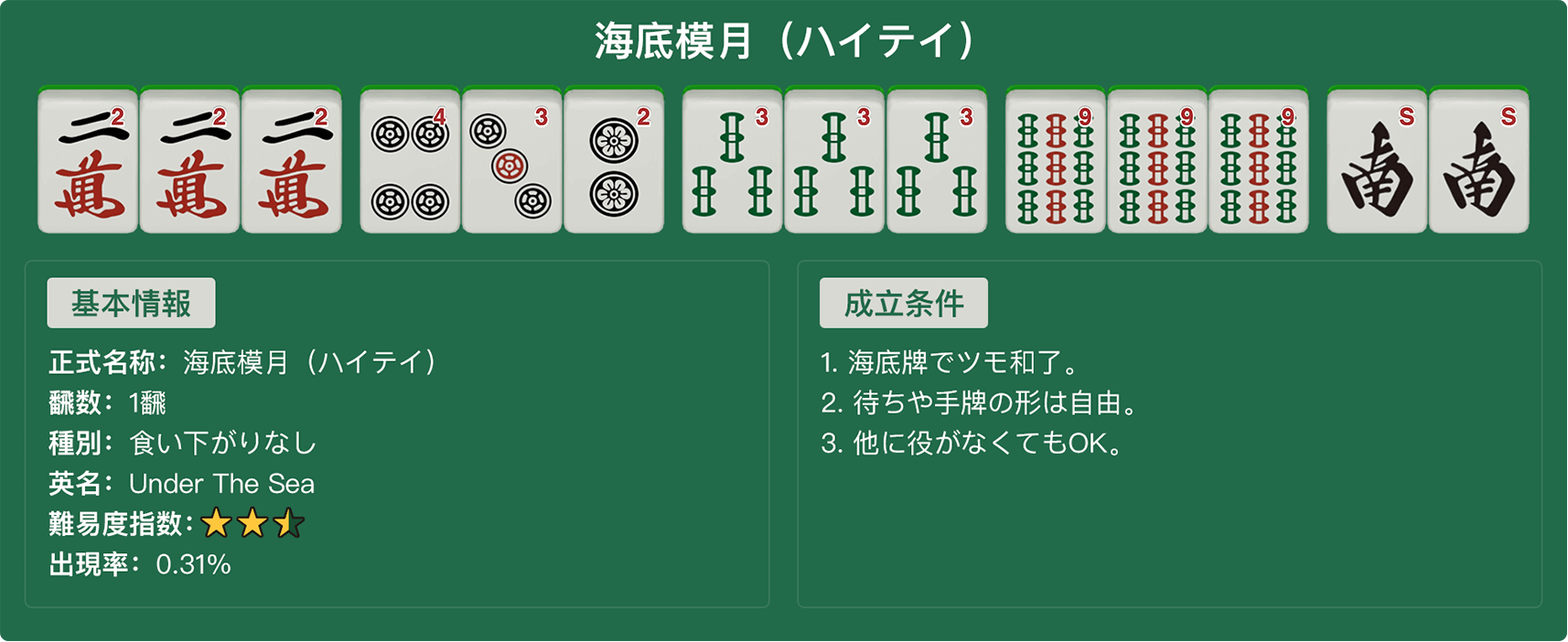

海底摸月(ハイテイ)

海底摸月(ハイテイ)とは?

海底摸月(ハイテイ・ハイテイロウユエ)は、局の最後のツモ牌(海底牌)で和了した場合に成立する一翻役です。

- 「海底(かいてい)」とは、山(ツモ山)の底を指します。

- 最後の1枚(あるいは最後の自分のツモ番)で和了したときに、1翻を追加で得られます。

海底摸月の基本ルール・成立条件

最後のツモ牌での和了

- その局で誰も和了せず進行し、山に残っている最後の牌をツモって和了した場合に海底摸月が成立します。

- 一般的なルールでは、「その局の最後のツモ番=海底牌」は、親からの配牌順序やカンの回数によって枚数が増減し、場所が変動することがありますが、とにかく“誰が引こうと最後の1枚”が海底牌と呼ばれます。

門前かどうかは問わない

- 海底摸月は副露の有無に関係なく成立します。

- ポンやチーをしていても、自分のツモ番が最後の1枚で、それを引いて和了できればOKです。

- 逆に、リーチしている場合も含めて、門前でも副露でも同じく有効です。

自摸扱い

- 海底摸月はツモ和了なので、点数計算時に「ツモ」の形となります。

- ツモ和了の場合、門前であれば**門前清自摸和(メンゼンツモ)**の1翻もあわせてつきますし、さらに海底摸月の1翻が上乗せされます。

海底摸月の注意点

最後の1枚を引く順番

- 海底牌をどのプレイヤーが引くかは、親・子の人数・カンの回数などで変わります。

- 例:カンが多いとツモ山が減るため、海底の順番が手前で来る場合もあります。

- 一般には「海底は親から数えて4N枚目」という考え方をしますが、カンでずれるため正確に把握しておくことはやや面倒です。

鳴きが入ると順番がずれる

- ポンやチーなどの副露が行われると、ツモの巡目が飛んだり変化したりします。

- その結果、「自分の最終ツモだと思っていたけど、途中で相手が鳴いて巡目が戻ってしまい、実際の海底は別のプレイヤーになる」場合もあります。

- 明確に海底を狙いたい場合は、鳴きのタイミングやカンの宣言をよく見る必要があります。

海底を狙うかどうか

- 海底摸月は1翻役のため、「わざわざ狙うほどではない」場合も多いです。

- ただしテンパイしていて安い手だけど、海底なら1翻増える場合などでは、終盤に押し引きを考える要素となり得ます。

- 自分が親であれば、一発逆転を狙うためにカンを増やして海底を引く順番を調整しようとする作戦も、ロマン的には存在します(ただし成功率は低め)。

一発の消滅・槓ドラの増加

- 海底近くでカンを行うと槓ドラが増えるため、最後のツモ番で大きなドラがついて高打点化する可能性があります。

- 逆にリーチ者の一発は消滅するので、海底狙いの局面があるなら一発との兼ね合いにも注意。

河底撈魚(ホウテイラオユイ)との対比

- 河底撈魚(ホウテイ)は、捨て牌の最後の1枚(河底牌)でロン和了すると成立する1翻役です。

- 海底摸月と河底撈魚は対の関係で、「最後のツモ牌で和了」なら海底、「最後の捨て牌でロン和了」なら河底となります。

- 両方同時に成立することはなく、海底摸月が優先か河底撈魚が優先かはツモ/ロンの違いで明確に分かれます。

海底と一発の併用

- 一発はリーチ後1巡目に誰も鳴かなければ発生する偶然役で、終盤とは無縁のため、海底とはほぼ同時成立しえません。

- もしカンなどが入って巡目が伸びていたとしても、「一発で海底まで巡ってくる」というケースは実戦上まず起こりません(そもそも1巡目に和了できなければ一発は消える)。

多回の槓と海底のずれ

- カンを複数回行うと、ツモ山(山牌)の枚数が減る(正確には取り出し位置が変化する)ため、本来の海底の位置が前後にずれることがあります。

- ルールによっては、槓が4回行われると流局という場合(四槓散了・スーカン流れ)もあるので、その場合は海底に到達せず強制終了となります。

ローカルな解釈

- 一部ローカルルールでは「荒牌平局(流局)になるときのノーテン宣言前に海底を引くかどうか」など、細かい解釈の違いがある場合があります。

- 通常の公式競技ルールでは問題なく「ツモ山最後の1枚を誰かが引き、それで和了らなければ流局→ノーテン罰符精算」になります。