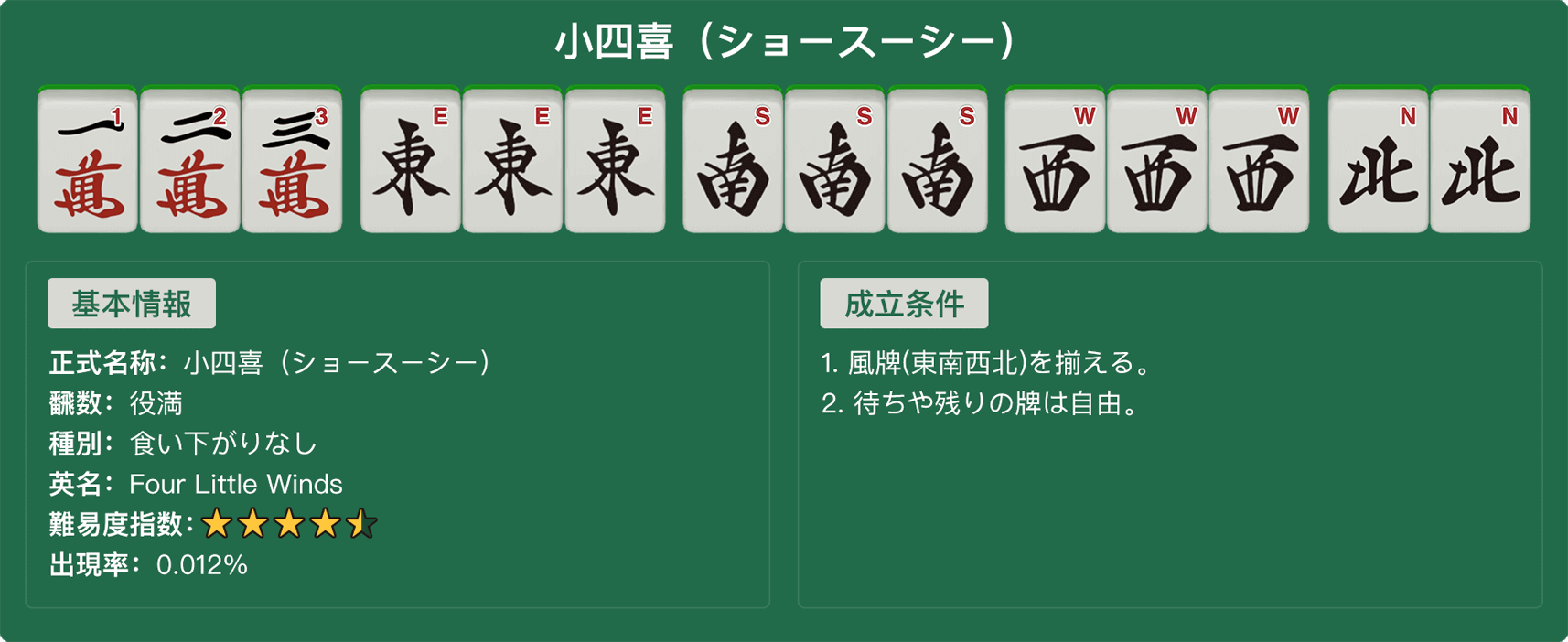

小四喜(ショースーシー)

小四喜(ショウスーシー)とは?

小四喜(ショウスーシー)は、四風牌(東・南・西・北)のうち3種類を刻子(ポン・暗刻・明刻・槓)にし、残る1種類を雀頭(対子)にして和了する役満です。

例として、

- 東東東(ポン)・南南南(ポン)・西西西(ポン)・北北(雀頭)+残り1面子

- 上記のように「風牌4種のうち3種は刻子にし、4種目を対子にする」形で小四喜が成立します。

- もし四風牌すべてを刻子化すれば大四喜(ダイスーシー)**というさらに上位の役満になるため、小四喜はそれより1段階“軽い”役満と言えます。

小四喜基本ルール・成立条件

4種類ある風牌(東・南・西・北)のうち3種は刻子(同牌3枚)として揃える。残り1種の風牌は雀頭(対子)とする。残りの面子(面子1つ+雀頭確定なら4面子のうち3が風刻子)を含め、合計4面子+1雀頭で和了形を作る。

- 刻子部分は暗刻でも明刻(ポン)でもOK、槓子(4枚)も含まれる。

- 残り1面子(風牌以外でOK)や途中の構成は自由。

役満としての扱い

小四喜は単独で役満に分類されます。ただし、ローカルや特殊ルールで「小四喜はダブル役満」としたり、さらに他役満との複合をどう扱うかは取り決めにより異なる場合もあります。一般的には1倍の役満扱いです。

小四喜の注意点

鳴き(ポン・槓)で集めるのが主流

- 四風牌を刻子化するには、他家の捨て牌からポン(あるいは自分で暗刻)する方法が多いです。

- 仕掛けが多くなるため、手牌情報が他家に読まれやすいデメリットが生じるものの、大物手(役満)を狙う価値は十分にあります。

- ただし途中で風牌が出にくくなり、思うように揃わないことも多いため、機を見て安全に撤退する判断も必要です。

他家の警戒

- 風牌を何度もポンしていると、「これは小四喜・大四喜か?」と警戒され、対策されやすくなります。

- 特に風牌を2種ポンしていれば、残る2種の風牌はなかなか放出されない可能性が高まるため、仕掛けるタイミングや捨牌演出が重要になることも。

点数の高さ

- 役満なので和了時の点数は非常に高く、ゲームを大きくひっくり返す力があります。

- 万が一テンパイまでこぎつけたなら、放銃しない限りアガリの価値は絶大です。 「大四喜(ダイスーシー)」との境目

- 大四喜(ダイスーシー)は、四風牌すべてを刻子化している場合の役満で、小四喜より1段上の位置づけとされることが多いです。

- 実際に4種全てポンすれば大四喜が確定するため、「残り1種を雀頭にしていた段階」からさらに進むと大四喜に昇格する可能性があります。

- 逆に言えば、小四喜テンパイであと1枚風牌を引けば大四喜になる、という夢のシチュエーションもあり得ます。