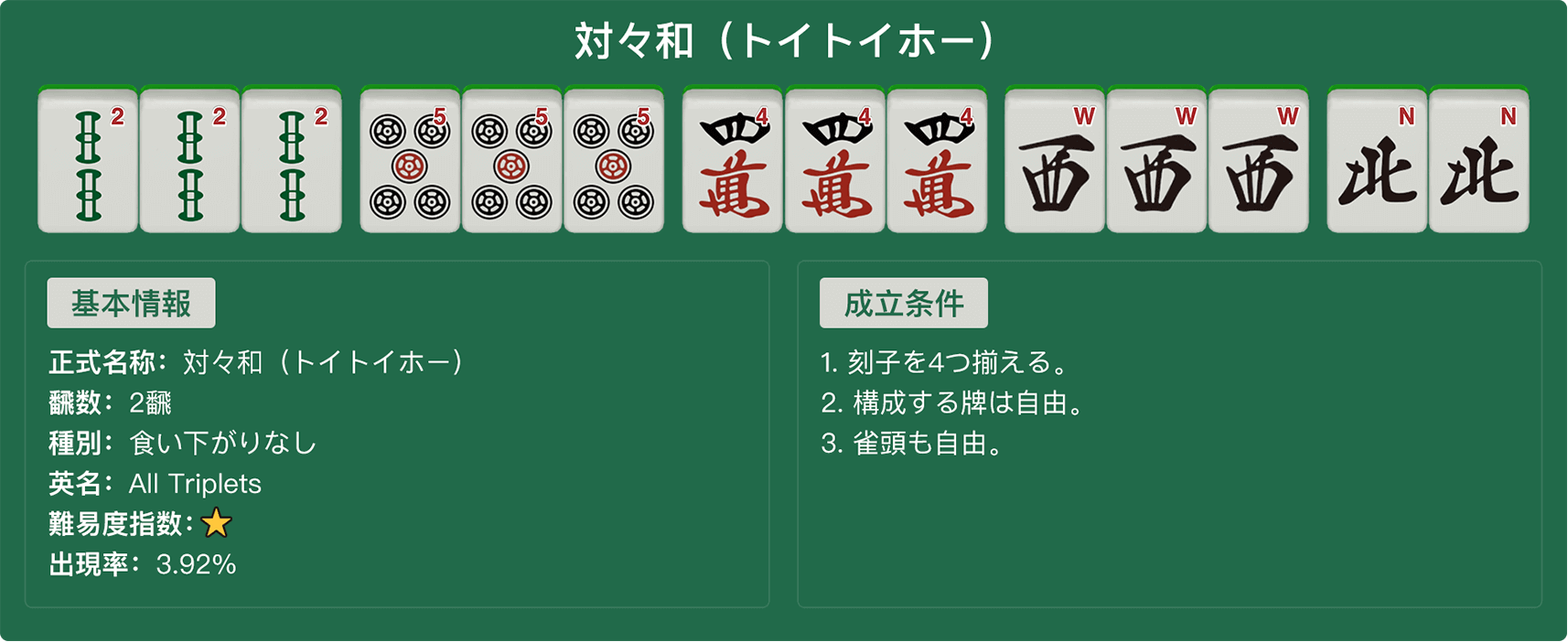

対々和(トイトイホー)

対々和(トイトイ)とは?

対々和(トイトイホー)は、4つの刻子(ポンまたは槓子)+1つの雀頭で和了したときに成立する役です。多くの競技ルールでは、2翻として扱われます。門前(鳴きなし)でも、副露(鳴きあり)でも成立しますが、実際はポンを多用することが多いため「鳴き手の代表例」としてよく挙げられます。

対々和基本ルール・成立条件

刻子×4 + 雀頭×1

- 刻子(コーツ)とは、同じ牌を3枚揃えたメンツのこと。

- 槓子(カンツ)を含む場合も、ルール上は刻子の拡張としてカウントされます。

- したがって、「副露で4つのポン(または槓)を揃える」または「暗刻を4組作る」形でもOK。

- 最終的に雀頭(対子1つ)も含めた5ブロック(4メンツ+1雀頭)が揃えば、対々和が成立します。

門前・副露問わず

- 対々和は門前限定役ではありません。ポン・カンをして揃えても2翻が付くのが特徴です。

- ただし門前で刻子を4つ揃える(暗刻4組)はかなり難しく、同時に四暗刻(スーアンコウ)という役満に発展する可能性もあるため、狙うなら役満を優先することが多いでしょう。

他役との複合

- 対々和は、役牌や混一色(ホンイツ)、三暗刻などと複合しやすいです。

- 例:混一色(3翻)+対々和(2翻)=5翻 → 満貫相当

- 副露していても翻数が変わらず、鳴きやすい点が利点です。

対々和の注意点

仕掛け(ポン)を多用して高速テンパイ

- 対々和を狙う場合、鳴き(ポン)を駆使することでスピーディにテンパイへ向かいやすいです。

- 開局から手牌に対子が多い、または同種の牌が重なりやすい場合は対々和に寄せるのも一案。

- 仕掛けを読まれやすく防御されるリスクもあるため、場の状況と打点の見合いを考えながらポンするタイミングを見極めましょう。

待ち(最終形)の読みやすさ

- 対々和は刻子で構成するため、最終的な和了牌(待ち)は雀頭待ちの単騎待ちになることがほとんどです。

- 単騎待ちは和了率がやや低く、相手に読まれやすいデメリットがあります。

- 一方で、同じ数の刻子が場に見えていない場合、相手が余裕なく危険牌を切ってくることもあるため、意外と放銃を引き出せるケースもあります。

ほかの刻子系役との関係

- 三暗刻(サンアンコウ):暗刻を3組以上持っていれば2翻になるが、残り1組も暗刻なら四暗刻(役満)です。

- 三槓子(サンカンツ):槓子を3組作れば1翻(珍しい)。対々和と共存しやすいが、カン3つは難易度が高い。

- 混老頭(ホンロウトウ):1・9牌と字牌だけで作る手役(2翻~3翻)も刻子が多くなりがちなので、対々和と兼ねられる機会がある。

ドラ・赤牌との相性

- ポンしやすい役だけに、ドラや赤牌(赤5)を刻子化できると一気に打点が上昇します。

- 例えばドラが5索なら、5索刻子でポンすればドラ3(1枚×3)確定となり、対々和2翻+ドラ3だけで満貫相当の和了が狙えます。

- ただし、ドラ表示牌を相手が警戒している場合、最後の1枚をなかなか捨ててもらえないこともあるため、押し引きに気を付けます。

途中で他の役に切り替える判断

- 「対子は多いが、実は染め手(混一色・清一色)の方が伸びるかもしれない」など、牌の展開によって役作りの方針を変更することがあります。

- 特に、刻子が揃わなかったり同じ数牌が出てこなかったりすると、対々和を無理に追うより他の仕掛けで速度重視に切り替える方が良い場合もあるでしょう。