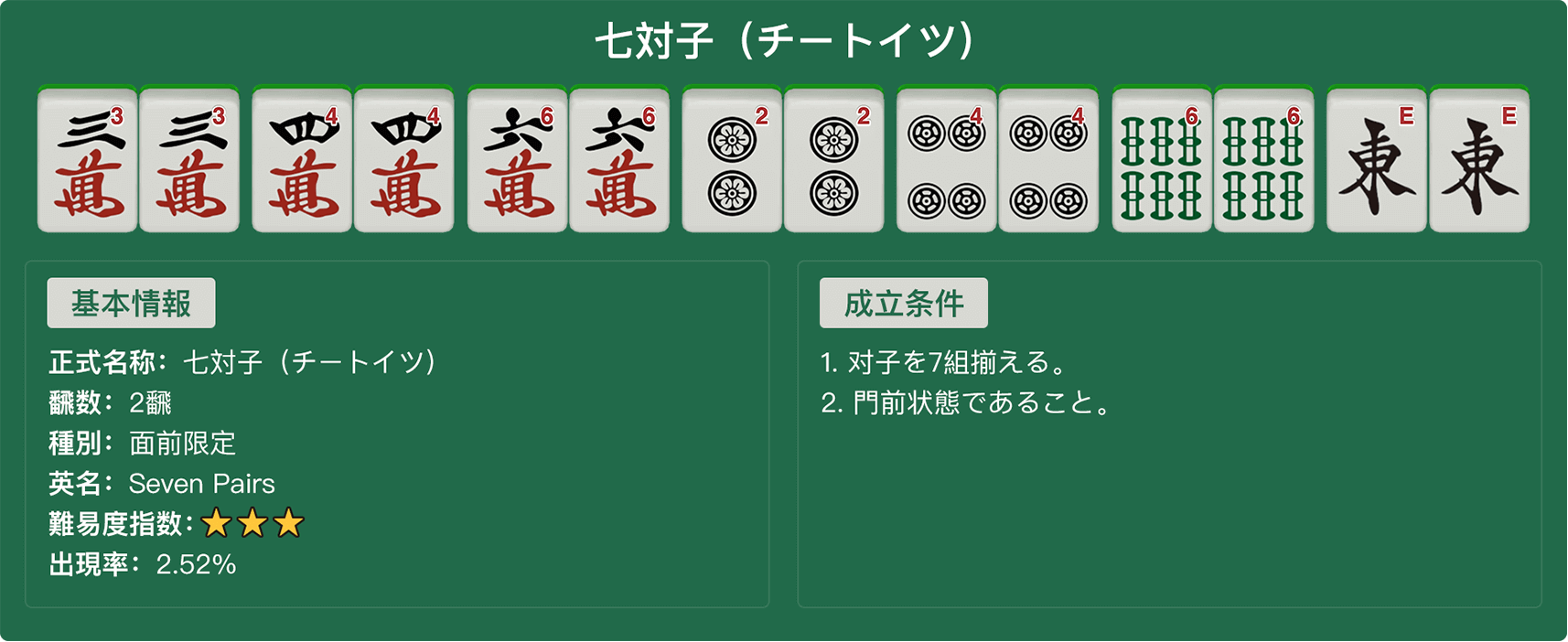

七対子(チートイツ)

七対子(チートイツ)とは?

七対子(チートイツ)は、14枚の手牌を「対子(同じ牌2枚の組み合わせ)」7セットで構成したときに成立する役です。通常の「4面子(刻子や順子)+1雀頭」という形ではなく、特例のスペシャルな和了形として扱われています。門前限定の役ではありませんが、実際には鳴いて(ポン・チー)しまうと対子が崩れるため、事実上門前限定で成立します。

七対子基本ルール・成立条件

同じ牌2枚×7組

- 同じ牌を2枚ずつそろえ、それを7セット作る必要があります。

- 具体的には、例:

- 東東・白白・7p7p・9s9s・2m2m・3m3m・発発

- 中中・9m9m・9p9p・1s1s・1p1p・白白・8s8s

副露(鳴き)ができない

- 七対子の形は2枚対子を7組保持し続けるため、ポン・チーをすると対子が崩壊してしまいます。

- 従って、基本的に門前で揃える以外に手段がありません。

- カン(暗槓含む)も原則的に形を崩すことになるため、通常は行いません(※暗槓で待ちが変わらない特殊ケースも理論上あるが、実践での成立はきわめて稀)。

特殊な和了形(「スーツチー」形式)

- 和了形の判定としては、面子形式(4面子+1雀頭)とは別枠の特別形です。

- 点数計算上は、一律25符2翻(あるいは特別に50符2翻など)扱いとなることが多いですが、各ルールで細部が異なる可能性もあるので注意。

七対子の注意点

イーペーコーやチャンタ等との両立

- 七対子は「対子×7」のみで、順子(シュンツ)や刻子(コーツ)の概念とは相容れないため、平和(ピンフ)やイーペーコーなどの面子系役と複合しません。

- 一方、混老頭や混一色・清一色などの牌種制限系の役とは同時に狙うことができます(対子がすべて1・9・字牌なら混老頭、すべて同種の数牌なら清一色、といった形)。

- ドラを複数枚対子で持てば、ドラ加点が大きくなりやすいメリットもあります。

待ち(「単騎待ち」と「複数待ち」)

- 七対子のテンパイ形は、1つの対子がまだ完成していない状態で待ち(単騎待ち)することが多いです。 例:6組の対子は完成しており、残る1種が1枚だけであと1枚欲しい → その牌の単騎待ち。

- ただし2種類の対子候補(それぞれが1枚ずつ手牌にあり、2枚目を待つ)を同時に保留していれば、複数単騎(シャンポン)という待ちも理論上可能です。 例:1mをあと1枚引けば1m1m、9pをあと1枚引けば9p9p、2種類の待ちがある。しかし2枚同時に揃うことはなく、1種類揃えば和了。

- 実戦では、単騎待ち=和了しづらい・読みやすいと思われがちですが、複数単騎待ちが発生すると逆に他家が予測しづらい待ちとなるケースもあります。

打点と放銃リスク

- 七対子は2翻(多くのルール)なので、リーチ・ドラが絡めば十分に高打点となります。

- リーチ後の捨て牌や、他家への放銃リスクとの兼ね合いも考え、最終的にダマ(黙和)にするかリーチするかを判断するのが重要です。

- 単騎待ちは狭い待ちではあるが、相手からは読みにくく意外と出やすいこともあります。

変則的な手替わり

- 七対子は「2枚対子」を増やすのが目的なため、メンツ手とは違った受け入れを考える必要があります。

- 中盤以降、現物(安全牌)を抱えやすい利点もあります。要らない中張牌を処理しつつ、最後まで門前を維持してテンパイを目指します。

- 相手の捨て牌を鳴けない分、手が重くなる(進行速度が遅い)反面、裏ドラや一発などを狙える門前の特権があります。

七対子を狙うか通常の手を狙うか

- 配牌で対子が多い(3~4対子)なら七対子を本格的に視野に入れやすいです。

- 途中で有効牌をツモってメンツ手に切り替えた方が速い場合もあるため、どの時点で七対子狙いを確定させるかは重要な判断ポイントとなります。

- 終盤に対子が多い状態なら、形式テンパイ(テンパイだけ取る)でも七対子にしやすく、流局聴牌を確保できる場面もあります。